Иеромонах Аникита (в миру - князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов) - родился в 1783 году в сельце Дернове, Вяземского уезда, Смоленской губернии, располагавшемся на старом Бельском тракте, в нескольких верстах от усадьбы родителей адмирала П.С. Нахимова. (1)

Семья князей Ширинских-Шихматовых в последней четверти XVIII века относилась к приходу Казанскому храма села Хмелиты Вяземского уезда. (2)

Из записей в сохранившихся Метрических книгах Хмелиты за 1765-1799 годы, узнаем: «1783 г. Сельца Дернова у его святейшества князь Александр Прохоровича Шехматова з женою ево Ольгою Васильевною родился законноприжитый сын Сергей. Крещен священником Карпом Гавриловым сентября 25 дня. А при крещении восприемники были того ж дому князь Николай Александрович, да жена его Марья Александровна Шехматовы». В этот день Православная Церковь отмечает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. (3)

Воспитанный в благочестивой семье, Сергей получил правильное воспитание, основанное на православной вере и нравственности. С родителями он посещал Казанский храм в Хмелите. Юный Сергей стал свидетелем и строительства двух новых каменных храмов рядом с их усадьбой в Дерново. В 1793-1794 годах, храма в честь святителя Николая чудотворца с приделом во имя великомученицы Параскевы в селе Соловицах, который возводился там на пожертвования его отца князя Александра Прохоровича. В то же время, в 1794-1795 годах, в усадьбе Лыкошиных, соседей его родителей строили храм в честь Преображения Господня. (4)

Позже в жизнеописании иеромонаха Аникиты отмечалось, что с детства, одаренный и способностями и умом, Сергей возымел особенную любовь к Церкви и проявил чисто христианскую кротость нрава. (5)

На десятом году его жизни в 1794 году скончался князь Александр Прохорович. Отца похоронили на кладбище (в храме) в селе Соловицах. Мать Сергея, Ольга Васильевна осталась одна с двенадцатью детьми на руках. (6)

В 13 лет Сергея направили в Санкт-Петербург, где в 1796-1800 годах он блистательно обучался в Морском кадетском корпусе, из которого вышел в числе первых учеников. Вместе с другими воспитанниками в годы учебы он посещал храм в честь святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. Храм, на втором этаже корпуса, освящен 15 марта 1797 года высокопреосвященнейшим Иннокентием (Нечаевым), архиепископом Псковским и Рижским, в память восшествия на престол в этот день императора Павла I. После произведения его в мичманы в 1800 году, Сергей Александрович несколько лет прослужил на флоте, участвуя в морских походах по Балтийскому и Северному морям. (7)

С 1804 года по 1827 год Сергей Александрович служил воспитателем в Морском кадетском корпусе. Большую часть своего денежного содержания (более семи тысяч рублей в год) Сергей Александрович регулярно жертвовал на благотворительные дела. В его житии отмечалось: «К нему обращались за помощью все, кто в ней нуждался, и ни один нищий, сирый и убогий не возвращался от него не одаренным. Жизнь он вел, можно сказать иноческую в мире: пищу употреблял только постную, и то однажды в день; пил только воду; спал не более пяти часов в сутки; знакомств никаких не вел и жил отшельником; все свободное время он посвящал молитве, чтению священных книг, благочестивым размышлениям. Нравственные качества его были недосягаемо высоки: он ненавидел всякую неправду, возмущался одним внешним лоском людей, под которым нередко скрывается лицемерие и беззаконие». (8)

Особой любовью и доверием Сергей Александрович пользовался у своих учеников. «Исполняя с трогательной заботливостью обязанности воспитателя, он был нежнейшим отцом вверенных его попечению воспитанников. …При отличном образовании, он свободно владел тремя новыми и обоими классическими языками, а по глубокому знанию славянского, считался в числе лучших современных филологов».

В одном из своих стихотворений патриотической направленности «Возвращение в Отечество любезного брата» Сергей Александрович писал:

Под хладной, северной звездою

Рожденные на белый свет,

Зимою строгою, седою,

Лелеяны от юных лет,

Мы призрим роскошь иностранну,

И даже более себя

Свое Отечество любя,

Зря в нем страну обетованну,

Млеко точащую и мед,

На все природы южной неги,

Не променяем наши снеги

И наш отечественный лед.

Так сложилось, что последние два года своей жизни Сергей Александрович провел за пределами своего Отечества. В период преподавания в Морском корпусе он написал и издал несколько литературных произведений: в 1807 году поэму «Пожарский, Минин, Гермоген или спасенная Россия»; в 1809 году - «Песнь Российскому слову»; в 1810 году - «Петр Великий» и «Возвращение в Отечество любезного брата»; в 1812 году - «Ночь на гробах» и «Песнь Россу»; в 1814 году - «Ночь на размышления»; в 1815 году - «Совещание с друзьями»; в 1817 году - «Песнь сотворившему вся»; в 1821 году - «Переложение стихир в честь Божией Матери»; в 1824 году - «Иисус в Ветхом и Новом Заветах». Все они имели патриотическое, религиозно-нравственное направление, отличались глубиной мысли и образностью. За успехи в литературной деятельности Сергей Александрович награждался в 1809 году Академией Наук - избран её действительным членом, и в 1812 году императором Александром I - ему пожалована пенсия в 1500 рублей. В Высочайшем указе отмечалось, что автор, «трудами и прилежанием к наукам усовершенствовав природные дарования к стихотворству, обратил оные в сочинениях своих на пользу словесности и благонравия». В 1817 году он получил от Академии Наук большую золотую медаль с надписью: «Отличную пользу Российскому слову принесшему». Как приверженец классического направления он входил в литературное общество «Беседа любителей русского слова», возглавляемое адмиралом А.С. Шишковым. (9)

Под благотворным влиянием лейтенанта Сергея Александровича в годы учебы находился и юный Павел Нахимов, которого в августе 1813 года приняли кандидатом на вакансию в Морской корпус, вероятно не без участия Ширинских-Шихматовых. Семен Мануйлович Нахимов, дедушка будущего адмирала, 30 января 1787 года стал восприемником (крестным) младенца Григория, родного брата Сергея Александровича. (10)

В июле 1815 года Павла Нахимова определили в кадеты корпуса и тогда же произвели в гардемарины. После двух лет учебы, под началом Сергея Александровича, вместе с другими двенадцатью гардемаринами Павел Нахимов в 1817 году на бриге «Феникс», совершил учебное плавание по Балтийскому морю. С 13 мая по 17 сентября, под командованием лейтенанта П.А. Дохтурова, бриг, выйдя из Кронштадта, посетил Роченсальм, Свеаборг, Ригу, Стокгольм, Карлскрону, Копенгаген и Ревель. Павел Нахимов окончил корпус в 1818 году. (11)

После выхода в 1827 году в отставку в чине капитана (в некоторых источниках - в чине капитана 2 ранга), в Можайском уезде Московской области Сергей Александрович посетил своих братьев, с которыми в селе Архангельском владел имением. Решив с ними все имущественные дела, Сергей Александрович направился в паломничество по монастырям России. (12)

В 1828 году Сергей Александрович поступил в древний Новгородский Юрьев монастырь, находившийся под управлением известного архимандрита Фотия (Спасского), с которым он был знаком около десяти лет. Вскоре его приняли в число братии этой обители. В 1830 году, 25 марта, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, Сергея Александровича постригли в монашество в честь святого мученика Аникиты. В том же году, через пять дней, 30 марта его рукоположили в сан иеродиакона и 3 апреля - в сан иеромонаха. В мае 1833 года иеромонах Аникита упоминается в числе братии монастыря, подписавшийся вместе с архимандритом Фотием, под письмом к митрополиту Серафиму (Глаголевскому), с прошением, ежегодно 4 сентября, совершать в обители празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». Ценя его высокие духовные качества и подвижническую жизнь, церковное начальство планировало возвести иеромонаха Аникиту в сан архимандрита и направить его в один из монастырей настоятелем, но он по своему смирению отказался от такой высокой должности. (13)

В 1835-1836 годах иеромонах Аникита совершил паломничество в Константинополь, на Святую гору Афон, на остров Кипр, в Иерусалим и другие святые места Палестины, описанные им в своих путевых записках. Многомесячный путь к Святой Земле начался у него от стен приютившей его обители.

Получив разрешение, 5 мая 1834 года он покинул Юрьев монастырь и отправился в длительное путешествие. Великий Новгород, Крестцы, Валдай, Иверский монастырь, Вышний Волочек, Торжок - те города, где он останавливался по дороге и служил в местных храмах и обителях. В Торжке 14 мая иеромонах Аникита посетил Борисо-Глебский монастырь, в котором, как он сам писал «почивают мощи преподобного Ефрема на вскрытии и ученика его Аркадия, учредителя обители иноческой в Вязьме, под спудом». Здесь иеромонах Аникита отслушал Божественную литургию, отпел молебен угоднику Божию и, получив благословение у архимандрита Арсения, отправился в Старицу. (14)

После посещения Успенского Старицкого монастыря, «достопамятном тем, что первый Патриарх Иов – постриженец и послушник сего монастыря, в котором и скончался изгнанный с престола расстригой», благославившись у местного архимандрита Александра, о. Аникита поехал в город Зубцов и из него в Сычевку. (15)

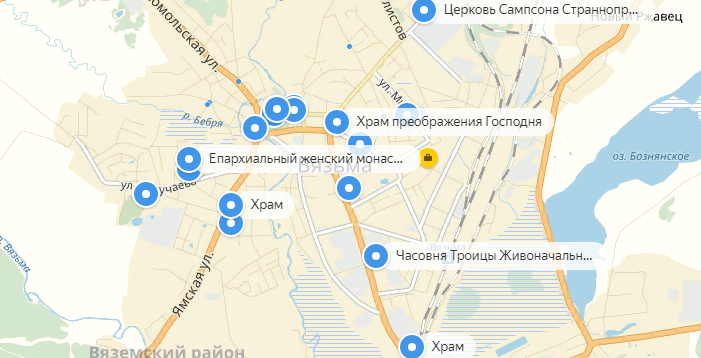

На Смоленщину, в родные места он прибыл 16 мая. Переночевав близ села Липецы дворян Хомяковых, 17 мая иеромонах Аникита направился к сельцу Дернову. В своем дневнике он писал: «Стремление мое на родину исходило во мне не столько от желания свидеться с родными (хотя и сие утешительно душе моей), сколько от усердия помолиться на гробе родителей». Промыслом Божиим, прежде чем попасть в усадьбу в Дернове, он приехал к храму в Соловицах, где похоронены были его родители. «…Призвав священника (он), отслужил по усопшим панихиду, поклонился их праху и, так сказать, получив их благословение, от них уже приехал в Дерново». Семь дней иеромонах Аникита провел в Никольском храме, служа Божественные литургии и панихиды об усопших до 24 мая. Посетив храмы в селе Бунаково и сельце Азарове, 26 мая он прибыл в Вязьму в Аркадиевский девичий монастырь, настоятельницей которого была игумения Августа (Ширинская-Шихматова), его родная сестра. В обители иеромонах Аникита служил на вечерней службе и на другой день в празднование святому преподобному Нилу Столбенскому отслужил с духовенством монастыря Божественную литургию и молебен. Здесь же он совершил панихиду по скончавшейся в 1833 году, своей сестре, монахине Агофоклии. В дневнике он отмечал: «Обитель Аркадиевская, из бывшей богадельни составленная, несмотря на краткое время своего обновления (официально открыта в 1832 г. - прим. авт.), уже начинает процветать благочестием и благочинием трудами неусыпными матери игумении, споспешествующими ей пожертвованиями своими набожными гражданами города Вязьмы. Сестер всех более шестидесяти, и все приходят в познание истины Слова Божия и высокого монашеского чина, слыша наставления душеспасительные от матери игумении и образ живый благочестия видя в ней непрестанно». Простившись с родными, из Вязьмы иеромонах Аникита выехал 28 мая 1834 года. (16)

Проехав через Гжатск, он прибыл в Можайск, где посетил брата Павла Александровича. В селе Архангельском, в усадьбе брата Алексея Александровича, иеромонах Аникита вместе с местным священником о. Матфеем отслужил в храме Архангела Гавриила, построенном его отцом Александром Прохоровичем, Божественную литургию и панихиду об упокоении родственников, погребенных на этом месте. Через две недели, 12 июня, отслужив молебен в родовом храме, он отправился в путь. Посетив Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалимский монастыри 16 июня о. Аникита прибыл в Москву. (17)

В древней столице России он встречался с высокопреосвященным Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским. В Высоко-Петровском монастыре он сослужил владыке за Божественной литургией 18 июня в день прославления Боголюбской иконы Божией Матери. (18)

Из Москвы в Одессу иеромонах Аникита ехал через Подольск и Серпухов. В Туле 27 июня он получил благословение у преосвященного Дамаскина (Россова), епископа Тульского и Белевского, которого знал по Санкт-Петербургу. (19)

После Богородска и Ефремова, 2 июля иеромонах Аникита прибыл в Задонский монастырь, где находилась гробница, тогда еще не прославленного в лике святых, известного подвижника преосвященного Тихона Задонского. Поклонившись его останкам, о. Аникита направился далее. (20)

В Воронеже, по просьбе и благословению архиепископа Антония (Смирницкого), по материалам собранным учителем гимназии Николаем Михайловичем Севастьяновым, иеромонах Аникита составил подробное житие святителя Митрофана, епископа Воронежского. В июле 1833 года в Воронеже в доме губернатора ему передали живописный образ святителя Митрофана, написанный для А.А. Павлова. Впоследствии эту икону все время о. Аникита возил с собой. (21)

После обретения мощей и прославления святителя Митрофана в 1832 году, он широко почитался во многих губерниях Центральной и Западной России, в том числе и на Смоленщине. Иконы святителя Митрофана, принесенные паломниками, и сейчас можно увидеть во многих сельских храмах и домах прихожан в этих местах. В 1854 году по случаю победы русского флота над турецким в Синопском сражении, в Севастополь адмиралу П.С. Нахимову из Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом архимандрит Игнатий (Брянчанинов), будущий святитель, прислал образ святого Митрофана. (22)

Пробыв в Воронеже со 2 по 17 июля, иеромонах Аникита отправился в путь к Черному морю. Через Старый Оскол он прибыл в Белгород, где посетил Николаевский и Троицкий монастыри. В последнем почивали благочестивые останки, тогда еще не прославленного, преосвященного Иоасафа, епископа Белгородского. (23)

Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия, Николаев - те города, через которые продвигался к своей цели о. Аникита. В Одессу он прибыл 8 августа 1834 года, где пробыл девять месяцев до 2 мая 1835 года, так как из-за продолжавшейся в Константинополе моровой язвы, он не мог получить разрешение на выезд. Большую часть этого вынужденного пребывания на юге Российской империи иеромонах Аникита провел в Успенском монастыре, находившемся в 12 верстах (12,8 км.) от Одессы, в предместье Большой Фонтан. (24)

В Константинополь из Одессы корабль с о. Аникитой и его спутниками прибыл 4 июня. Пробыв здесь несколько дней и испросив благословение у находившихся в городе двух Патриархов: Вселенского Патриарха Константия и Блаженного Афанасия Иерусалимского, осмотрев все святыни древней столицы Византии, он со своими спутниками 3 июня направился на корабле к Святой Горе. (25)

Впервые на землю Афона, куда так долго он стремился попасть, иеромонах Аникита вступил 9 июня 1835 года у монастыря Ксиропотам. По благословению он поселился в Ильинском скиту, основанном великим старцем - преподобным Паисием (Величковским). В «Житии и подвигах блаженного отца нашего Старца Паисия», составленном схимонахом Митрофаном, писалось, что преподобный Паисий «посовещался с братиями, и они купили у …Пантократова монастыря пустующую келию Святого пророка Илии. И с Божией помощию они построили прекрасную церковь, трапезу, пекарню, кухню, архондарик, шестнадцать келий и провели в скит воду». (26)

В своих записках о. Аникита писал о своем прибытии в Ильинский скит: «Старец настоятель иеромонах Парфений, уже более сорока лет, иночествующий в скиту сем, и по бывшем во время восстания греческого от турок разорения афонским монастырям, паки оный обновивший, принял нас как искренних братий, и даже уступил мне на жительство свою келью, знаменитую тем, что строитель скита игумен Паисий (молдавский, известный святостью своего жития) жил в ней и занимался переводом с греческого на славянский язык книги «Добротолюбие» Исаака Сирина». На средства иеромонаха Аникиты в Ильинском скиту заложили храм в честь святителя Митрофана Воронежского. (27)

На Афоне о. Аникита поступил под начало известного подвижника и духовника, иеросхимонаха Арсения Афонского (+ 1846 г.). (28)

Во время посещения Руссика (будущего Свято-Пантелимонова монастыря) он вначале получил приглашение от игумена и насельников обители перейти к ним вместе с русской братией из Ильинского скита. В житии иеросхимонаха Арсения отмечается, что иеромонах Аникита «сделал попытку водворить с собой Русских в полузапустелом Руссике и устроить там для них церковь во имя святителя и чудотворца Митрофана Воронежского, но попытка эта не увенчалась успехом». Но уже в январе 1841 года в северо-восточном углу Руссика освятили место и заложили новый храм во имя святителя Митрофана. Его освятил 23 ноября 1846 года высокопреосвященнейший Григорий, архиепископ Адрианопольский, живший на покое в Ватопедском монастыре. (29)

О пребывании иеромонаха Аникиты на Афоне вспоминал в «Письмах Святогорца к друзьям своим» иеросхимонах Сергий (Веснин), первое издание которых вышло в Санкт-Петербурге в 1850 году. (30)

Другим источником о о. Аниките являются дневники инока Парфения (Агеева), известные, как «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле». (31)

В 1835 году, 30 июля, иеромонах Аникита на греческом корабле отплыл в Салоники, и уже отсюда 18 августа он отправился на Святую Землю. О. Аникита брал себе спутников с Афона. Позже один из них, о. Арсений, рассказывал об этом путешествии своим ученикам. Один из них писал: «И сходили в Иерусалим и прожили там всю зиму, и, проводивши Пасху, возвратились на Святую Гору, и паки водворились в своей келии. Но только я сам слышал из уст самого духовника, что когда ходили в Иерусалим, столько претерпели скорбей, что единому Богу известно. Я спрашивал: «Какие скорби, отче, и отчего они вам приключились? Разве от недостатка телесных потреб?». Он мне ответил: «Нет, мы были всем довольны от Бога и от людей, лучше и нельзя: в Иерусалиме благодетели задарили нас червонцами, но мы их, милостию Божией, все бедным арабам раздали. Но скорби были другие: столько лет сидевши в пустыни, мы уже почти мир и позабыли, а туда пришли в самую суету. Более скорби мы терпели за пост: все утешаются, все нас просят, все почитают, но мы не смогли вместить сего, только скорбели и не знали, как доехать до Святой Горы». (32)

В 1836 году, 9 мая, иеромонах Аникита вернулся на Афон. (33)

Незадолго до этого, в апреле 1836 года в Яффе он получил указ Святейшего Синода о назначении его настоятелем Русской посольской церкви в Афинах. Год о. Аникита отслужил в Преображенском храме XI века, находившемся в районе Плака, и написал прошение об освобождении его от должности, в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья. В том же году иеромонах Аникита получил положительное решение Святейшего Синода и разрешение вновь посетить Афон. (34)

После паломничества по святым обителям Афона он имел намерение вернуться в Россию в Новгородский Юрьев монастырь, но 7 июня 1837 года скончался в Архангельском монастыре близ Афин, где и был погребен. (35)

О его кончине, в своем письме от 18 сентября 1837 года к игумении Марии (Тучковой), настоятельнице Спасо-Богородицкого монастыря, писал митрополит Филарет (Дроздов). «О. Аникита точно преставился. Потеря для иерархии. Но яже Бог Святый совеща, кто разорит? Св. Синод, взяв о. Аникиту из Ильинского скита в Афоне, исхитил его от чумы, которая потом опустошила сей скит, нов Афины смерть пришла к нему скорее, нежели успел Св. Синод взять его. Такие случаи напоминают и нам, на пользу нашу, помнить последняя». (36)

В 1839 (1840) году благочестивые останки иеромонаха Аникиты перенесли в Митрофаниевский храм Ильинского скита на Афоне. До 1875 года они находились под спудом, а затем положены открыто. (37)

Один из братьев иеромонаха Аникиты, в его жизнеописании отмечал, что «обильное и притом нетленное богатство оставил он в посеянном им Евангельском учении, которое утверждал примером собственной богобоязненной жизни, деятельной веры и христианского смирения; …небесная мудрость, которой он посвятил себя, давно уже убелила его сединами разума, и он созрел для вечности». (38)

Приложение

О роде Ширинских-Шихматовых. Старинный княжеский род, записанный в V часть родословной книги Смоленской губернии и ведущий начало от беев Ширинских, которые имели обширные владения по реке Волге и затем были завоевателями Крыма. Здесь они до конца XVIII века были «знаменитейшими и сильнейшими из всех» и «составляли в народном собрании первейшую степень». Один из беев Ширинских - Кинбар выехал в Россию при великом князе Иоанне Васильевиче III и считается таким образом родоначальником рода Ширинских; потомки правнука его - Шихмата (во святом крещении Василия) Келядемаевича (начало XVI в.) стали называться Ширинскими-Шихматовыми. Сын его Иван Васильевич - известный боевой воевода середины XVI века. В 1556 году, во время поражения Девлет-Гирея, И.В. Шереметевым взято было в плен в числе трофеев и знамя Ширинских мурз; в 1572 году при набеге того же Девлет-Гирея были убиты трое мурз Ширинских; в 1594 году Ширинский мурза Иши-Махмет приезжал в Москву в качестве крымского посла; в 1622 году во время набега крымского хана Махмет-Гирея на Комарницкую волость взят в плен Ширинский мурза Котлуш. Некоторые из Ширинских еще в XVI веке принимали православие. Так, упоминается в шведском походе 1549 году князь Пантелеимон Иванович Ширинский; в 1630 году значится в числе ярославских дворян князь Иван Лукич Ширинский. Князья Иван Сунгалеевич, Фёдор Арасланович, Петр, Михаил и Андрей Бикбаевичи были стольниками Петра I (1702 г.). В 1784 году Мехметши-бею Ширинскому Потемкин назначил ежегодное жалованье в 2000 рублей, императрица Екатерина II повелела избирать губернских предводителей дворянства Тавриды из рода Ширинских. У Александра Прохоровича Ширинского (+ в 1794 г.) было девять сыновей, из которых более известны Сергей Александрович, в иночестве Аникита, и Платон Александрович, бывший министром народного просвещения; внук Александра Прохоровича - тоже Александр Прохорович (1822-1884 гг.) был попечителем учебных округов: Виленского, Киевского и Московского, товарищем министра народного просвещения и сенатором. Род князей Ширинских-Шихматовых окончательно утвержден Правительствующим Сенатом в княжеском достоинстве в 1836 году; герб внесен в Х часть Общего Гербовника. Есть еще два дворянских рода Ширинских, записанных во II и III части родословной книги Таврической и Ярославской губерний. (39)

Аркадиевский монастырь. Одной из наиболее почитаемых святынь города Вязьмы всегда являлось место блаженных подвигов преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского чудотворца (память святого - 14/ 27 августа и 13/ 26 декабря), ушедшего потом к своему учителю преподобному Ефрему в Торжок, в Борисоглебский монастырь, где он и скончался. Аркадиевский нештатный общежительный женский монастырь, находился в самом городе, близ собора Святой Троицы, на левом берегу реки Вязьмы. Основан в 1780 году под именем общины инокинями упраздненного Ильинского монастыря при церкви Всемилостивого Спаса. Община в 1832 году обращена в монастырь. В первом десятилетии XX века монастырь владел 219 десятинами земли (23,926 га.). Управляла обителью игумения. Монахинь 37, послушниц 138 (на 1908 г.). (40)

Сестры иеромонаха Аникиты. 9/ 22 (н.ст.) мая 1833 года, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, преосвященный Иосиф (Величковский), епископ Смоленский, избрал и назначил игуменией новоучрежденной Вяземской Аркадиевской обители казначею Смоленского Вознесенского монастыря монахиню Августу (в миру - Анну Александровну, княжну Ширинскую-Шахматову), родную сестру иеромонаха Аникиты. 11 мая, в тот год в день Вознесения Господня, при служении в Вознесенском монастыре, по церковному чиноположению произвел ее в этот сан, и вскоре же отправил к месту назначения.

15 июня 1833 года, вступив в управление Вяземской Аркадиевской обителью в цветущем здоровье, игумения Августа пожертвовала на пользу монастыря все свое значительное состояние и, пользуясь известностью, по благочестивой ее жизни, склонила многих к благотворению. Господь видимо благословлял счастливым успехом ее благие предприятия и действия.

В роде князей Ширинских-Шихматовых с особым благоговением почиталась святая чудотворная икона Ахтырской Божией Матери. В 1830 году в Вознесенском монастыре, над главными вратами к северо-востоку от соборного храма, на средства монахинь, сестер Ширинских-Шихматовых воздвигнут небольшой каменный двухэтажный храм в честь иконы Божией Матери Ахтырской, внизу которой позже размещалась монастырская больница.

За время своего настоятельства в Аркадиевской обители игумения Августа сделала много для ее существования: перестроила и расширила теплый придел монастырского храма, переделала колокольню; вместо деревянной кровли покрыла храм железом; в каменном монастырском корпусе, для удобнейшего размещения сестер, надстроила второй этаж и антресоль, верхний этаж, где дополнительно расположила келии; построила каменный двухэтажный дом и в 1836 году разместила в нём общую трапезную, а внизу кухню со всеми её принадлежностями; в одну линию с этим домом отстроила каменную житницу с погребом; завела необходимое количество скота и устроила для него деревянный на каменном фундаменте двор, со всеми службами; приобрела в 1834 году прилегающий к монастырю каменный двухэтажный дом с участком, обновила и исправила его, пристроила к нему амбар и сарай; всю обитель обнесла каменной, высокой (до 5,5 аршин - 3,9 м.) стеной, длинной 240 сажень (512 м.), с устройством в ней святых и двух въезжих ворот и одной башенки; над всем монастырским храмом и колокольней надстроила второй этаж, в нижнем был размещен теплый придел во имя преподобного Аркадия, а верхний освящен в честь Всемилостивого Спаса; с северной стороны храма сделала новую пристройку и в нижнем этаже устроила придел в память Покрова Пресвятой Богородицы, а в верхнем открыла придел в честь Ахтырской Божией Матери.

В праздник Покрова, 1 октября 1832 года был Высочайше утвержден доклад Святейшего Синода об открытии Аркадиевского монастыря. В благодарственную память об этом событии, сёстры обители единодушно пожелали ознаменовать день Покрова Божией Матери освящением в честь Её одного из престолов главного храма.

В июле 1837 года монастырю передана Спасская башня Вяземской крепости, построенная в первой половине ХVII века и отремонтированная городским головой, купцом Исидором Петровичем Нероновым за свой счет. В неё по благословению игумении перенесли монастырскую житницу и погреба.

В 1848 году, игумения Августа, с общего совета и согласия сестер, и по благословению преосвященнейшего епископа Тимофея (Кетлерова), открыла в монастыре училище-приют для детей духовного звания, с полным содержанием 30 бедных сирот девочек на счет обители и благотворителей. В сентябре месяце того же года в училище были начаты учебные занятия. Вяземское монастырское училище послужило потом началом основания Смоленского епархиального женского училища, в 1853 году, по благословению епископа Тимофея, в полном составе воспитанниц переведенное в Смоленск.

Производя в обители все эти работы и постройки, благоустраивая ее в настоящем, игумения Августа усердно заботилась в то же время и о будущем ее безбедном существовании. Для этого она пожертвовала на вечные времена, в пользу обители, значительную сумму денег и всячески убеждала к тому других. Вследствие такой ее истинно материнской заботливости, благосостояние обители было упрочено и обеспечено на будущее время. При этом, благоукрашая обитель во внешнем отношении, игумения Августа никогда не упускала из вида и внутреннего её благоустройства и всегда, собственным примером и назиданием укрепляла отшельниц в подвигах духовных и тем видимо возвышала обитель и располагала к ней всех.

В 1857 году по состоянию здоровья испросила себе увольнение от должности настоятельницы, и, прожив на покое в обители, при своей преемнице, игумении Аркадии (Шаховской), скончалась 20 августа 1859 года. Была погребена в Покровском приделе Спасского храма.

Из Смоленска в Вязьму перешла и ее старшая сестра, монахиня Агафоклия (в миру - Александра Александровна, княжна Ширинская-Шихматова). Она скончалась в 1833 году и погребена в Аркадиевском монастыре. (41)

Метрические книги. Сохранились записи в Метрических книгах Казанского храма с. Хмелиты.

«1789 г. Июля 15 числа сельца Дернова князя Александр Прохоровича Шехматова з женою ево Ольгою Васильевою родился сын Владимер. Крещен священником Алексеем Захаровым тогож числа. При крещении восприемниками были села Хмелиты гвардии прапорщик Алексей Федорович Грибоедов, да подпоручика жена Екатерина Сергеева Корасева».

«1794 г. 28 июля сельца Дернова у господина поручика князя Александр Прохорова Шахматова с женою ево Ольгою Васильевою родился сын Прохор… Восприемники дворянский сын Михаил Александров, да дворянская дочь Екатерина Александрова». (42)

Провинциальный некрополь. Соловицы. В Никольском храме села Соловицы Вяземского уезда были погребены Ширинские-Шихматов: строитель храма князь Прохор Александрович, проживший 69 лет и скончавшийся 20 сентября 1863 года вместе с супругой княгиней Ольгой Яковлевной, скончавшейся 24 декабря 1868 года. На их могильной плите была выбита надпись: «Благ мне закон уст Твоих паче тысящ злата и сребра. Обратися, душа моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя». Прохор Александрович был самым младшим из братьев, проживал постоянно в сельце Дернове, имел большое семейство и отличался редкой гуманностью к своим крестьянам. (43)

Ковали. У храма в селе Ковали Рославльского уезда были погребены несколько представителей рода Ширинских-Шихматовых: князь Николай Александрович, скончавшийся 12 марта 1820 года вместе со своей супругой княгиней Марией Николаевной, скончавшейся в марте 1827 года; князь Василий Александрович, скончавшийся 20 сентября 1834 года в возрасте 58 лет. (44)

Примечания:

- Дерново. Сельцо, владельческое, при колодцах. По Бельскому почтовому тракту. 39 верст (41,6 км.) от уездного города Вязьма. 13 дворов, чел. 54 м.п., 65 ж.п. / Смоленская губерния. Список населенных мест. СПб., 1858. С. 131. // Деревня Дерново, 20 дворов, чел. 43 м.п., 52 ж.п. / Хутор Дерново. 1 двор, 1 м.п., 1 ж.п. Винная и мелочная лавка. / Смоленская губерния. Список населенных мест. СПб., 1904. С. 108.

- Каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери с южным приделом во имя Крестителя Господня Иоанна Предтечи и северным приделом во имя святителя Николая чудотворца построен в селе Хмелита в 1759-1767 гг. на средства лейб-гвардии капитан-поручика (помещика) Фёдора Алексеевича Грибоедова. // Адрес-календарь Смоленской епархии, с историческими и церковно-практическими указаниями. Смоленские епархиальные ведомости (СЕВ). Смоленск, 1897. С. 190. // Сперанский И. Деятели Смоленского края на пользу Церкви, общественной благотворительности, науки и народного образования. СЕВ. Смоленск, 1898. С. 834.

- Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 48. Оп. 1. Т. 1. Д. 260. Метрические книги записей о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Казанской церкви села Хмелиты. 1765-1799 гг. (Листы в книге не пронумерованы, указаны только годы).

- Основатели Пророко-Ильинского Афонского скита иеросхимонах Аникита и схиархимандрит Паисий (2-й). / Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Сентябрь. Изд. Введенской Оптиной пустыни. 1996. С. 70.

- В Метрической книге Казанского храма с. Хмелиты записано: «1794 г. Сельца Дернова господин поручик князь Александр Прохоров Шахматов обложною болезнию умре с покаянием, от роду ему лет 43». / ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Т. 1. Д. 260.

- Носов С.Н. Аникита (Ширинский-Шихматов). / Православная энциклопедия. Т. II. Изд. «Православная энциклопедия». М., 2001. С. 437.

- Жизнеописания отечественных подвижников благочестия. С. 73.

- Русский биографический словарь. Шебанов-Шютц. Репринтное изд. «АСПЕКТ ПРЕСС». М., 1999. С. 303-304. // Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. Изд. «Русское слово». М., 1999. С. 146-149. // Александр Семенович Шишков (1754-1841 гг.) – адмирал, известный государственный деятель. Президент Российской академии (с 1813 г.), министр народного просвещения в 1824-1828 гг.

- Запись в Метрической книге с. Хмелиты: «1787 г. 30 января сельца Дернова у господина князь Александра Прохорова сына Шехматова з женою ево Ольгою Васильевою родился законноприжитый сын Григорий. Крещен священником Алексеем Захаровым тогож числа, а при крещении ево восприемниками были господин майор Семен Мануилович сын Нахимов, да госпожа Екатерина Петровна Седлецкая». / ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Т. 1. Д. 260.

- Русский биографический словарь. Нааке-Николай. Репринтное изд. «АСПЕКТ ПРЕСС». М., 1996. С. 148.

- Архимандрит Фотий (в миру – Петр Спасский; 1792-1838 гг.) В 1817-1820 годах он служил в Санкт-Петербурге. Настоятель Новгородского Юрьева монастыря с 1822 года. Скончался 26 февраля 1838 года на 47 году жизни, и погребен в обители. // Летопись Новгородского Юрьева монастыря. Изд. «АЛЕТЕЙЯ». СПб., 2008. С. 114. // Монастыри Новгородской епархии. Мужские. Юрьев, 1 класса, общежительный на берегу р. Волхова, в 3 верстах (3,2 км.) от Новгорода. Основан в 1030 г. великим князем Ярославом Владимировичем, нареченным в крещении Георгием. …В течение 1822-1838 гг. он был приведен в блестящее состояние, благодаря трудам архимандрита Фотия и щедрой благотворительности его духовной дочери графини А.А. Орловской-Чесменской. / Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Т.II. Репринтное изд. 1913 г. Издательский отдел Московского Патриархата. М., 1993. С. 1510-1511.

- Летопись Новгородского Юрьева монастыря. С. 71, 84, 94-95. / В 1825 году в Юрьевом монастыре освящен придел Спасского собора в честь святых мучеников Фотия и Аникиты. // Память мученика Аникиты Никомидийского (305-306 гг.) совершается 12/ 25 августа (по н.с.) в дни Успенского поста. / Православный церковный календарь с тропарями и кондаками. 2016. Издательство Московской Патриархии РПЦ. М., 2015. С. 131. // Жизнеописания отечественных подвижников благочестия. С. 74. // Серафим (в миру – Стефан Васильевич Глаголевский; 1757-1843 гг.), митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстлянский и Финляндский. В 1805-1812 годах преосвященный Серафим управлял Смоленской кафедрой. Он скончался в Санкт-Петербурге и погребен в храме Святого Духа Александро-Невской лавры. / Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи. 992-1892. Т. II. Иоанн-Симеон II. Изд. Сретенского монастыря. М., 2003. С. 564-565.

- Преподобный Ефрем Новоторжский (+ 1053 г.). Память 28 января/ 10 февраля. Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский (XI в.). Память 13/ 26 декабря. // Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 23. // Монастыри Тверской епархии. Мужские. Борисоглебский Новоторжский, 2 класса, в г. Торжке. Основан в 1038 г. св. Ефремом (память 28 января/ 10 февраля), св. мощи которого и почивают здесь, в соборном Борисоглебском храме, на вскрытии, в серебряной устроенной в 1874 г. раке, под великолепной бронзовой сенью; при них глава брата его Георгия; положенная в его гроб согласно завещанию его. Здесь же под серебряной гробницей почивают под спудом мощи пр. Аркадия. (В настоящее время мощи преподобного Аркадия утрачены). / Булгаков С.В. Настольная книга. Т. II. С. 1544.

- Монастыри Тверской епархии. Мужские. Успенский, 3 класса, в Старицах. Основан в начале XVI века. / Булгаков С.В. Настольная книга. Т.II. С. 1546. // Иов (+ 1607 г.), первый Патриарх Московский и всея Руси с 1589 г. Поддержал избрание на царство Бориса Годунова (1598 г.). После отказа в 1605 г. признать царем Лжедмитрия I лишен патриаршества и сослан в Старицу. // Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 23.

- Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 24-26. // Монастыри Смоленской епархии. Женские. Аркадиевский, заштатный, общежительный, в г. Вязьме. Основан в 1832 г. из существовавшей в 1780 г. женской общины. По преданию на сем месте в XI в. подвизался пр. Аркадий. При монастыре школа. / Булгаков С.В. Настольная книга. Т.II. С. 1534. // Смоленский Вознесенский девичий монастырь. / Смоленские епархиальные ведомости (СЕВ). № 24. Смоленск, 1896. С. 1272-1273.

- Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 27. // Село Архангельское Можайского уезда (сейчас в Наро-Фоминском районе Московской области). Храм Архангела Гавриила построен в 1790 г. Никольский придел пристроен в 1900 г. Закрыт в 1930-е годы. Богослужение в храме восстановлено в 1999 г.

- Святитель Филарет (в миру – Василий Михайлович Дроздов; 1782-1867 гг.), митрополит Московский и Коломенский. На кафедре в 1821-1867 гг. Духовный писатель, богослов, проповедник, почетный член Петербургской Академии Наук (1827 г.). Память 19 ноября/ 2 декабря.

- Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский чудотворец (в миру – Тимофей Савельевич Соколов; 1724-1783 гг.). На Воронежской кафедре с титулом Воронежский и Елецкий служил в 1763-1767 гг. С 1769 г. жил на покое в Задонском монастыре, где и скончался. К лику святых епископ Тихон причислен в 1861 г. Память 13/ 26 августа. // Монастыри Воронежской епархии. Мужские. Богородицкий, 1 класса, в г. Задонске, при р. Тешевке. Основан ранее 1620 г. Кириллом и Герасимом старцами Московского Сретенского монастыря. Здесь с 1769 г. жил на покое и в 1783 г. преставился святитель Тихон, бывший епископ Воронежский. / Булгаков С.В. Настольная книга. Т.II. С. 1439.

- Святитель Митрофан (в схиме Макарий), епископ Воронежский. Память святого совершается: 7/ 20 августа - обретение мощей в 1832 г.; 4/ 17 сентября - второе обретение (1964 г.) и перенесение (1989 г.) мощей; 23 ноября/ 6 декабря – день кончины (1703 г.). // Высокопреосвященный Антоний (в миру – Авраамий Гаврилович Смирницкий; 1773-1846 гг.), архиепископ Воронежский и Задонский. На кафедре с 1829 г. по 1846 г. / Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи. Т. II. С. 123.

- Святитель Иоасаф (в миру – Иоаким Андреевич Горленко; 1705-1754 гг.), епископ Белгородский и Обоянский. На кафедре с 1748 г. по 1754 г. Причислен к лику святых в 1911 г. Память 4/ 17 сентября, 10/ 23 декабря, 6/ 19 июля. // Монастыри Курской епархии. Мужские. Свято-Троицкий, 1 класса, в Белгороде при р. Донце и Везелке. Основан в 1833 г. в бывшем архиерейском доме, при кафедральном Свято-Троицком соборе. Главную святыню монастыря составляют нетленные мощи святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Сей великий святитель-подвижник скончался 10 декабря 1754 г. / Булгаков С.В. Настольная книга. Т.II. С. 1475.

- Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 44. // Одесский Успенский мужской монастырь, Одесского уезда Херсонской губернии. Преобразован из архиерейского дома в 1824 году. В советский период не закрывался. / Для оказания помощи паломникам, отправлявшимся на Афон, в 1884 г. в Одессе открыли подворье Афонского русского Ильинского скита. Также в Одессе находились подворья Пантелеимонова монастыря и Андреевского русского скита. / Православные монастыри России. Краткий справочник. Изд. «Сибирский хронограф». Новосибирск. 2000. С. 206.

- Папанайоту Эвстратиос. Святая Гора Афон. Путеводитель по Саду Богородицы. Афины, 2014. С. 157-160. // В начале девяностых годов XX века в Ильинский скит переселена греческая братия из Благовещенского скита монастыря Ксенофонт. // Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 61.

- Иеромонах Антоний Святогорец. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2013. С. 34. // Жизнеописания отечественных подвижников благочестия. С. 311-312.

- Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской. «Отчий дом». М., 2007. С. 64-69. // Книга «Письма Святогорца» переиздавалась десятки раз, в том числе и в наше время.

- Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии. С. 395-399. / Там же. Т. II. С. 318-319, 339-342. // Схиигумен Парфений (в миру – Петр Агеев; 1806-1878 гг.). В 1839-1841 гг. жил на Афоне. Скончался на покое в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Первое издание книги вышло в 1852 г.

- Духовник о. Арсений (русский, + 1846). / Иеромонах Антоний (Святогорец). Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века. Издательство «Лето». М., 2001. С. 26.

- Афон. С. 53.

- Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 176.

- Там же. С. 206-207.

- Большая русская биографическая энциклопедия. Электр. версия. «ИДДК», «БизнесСофт». М., 2005.

- Протоиерей Александр Макаревский. Аркадиевский женский монастырь в Вязьме. Типогр. Королева. СПб., 1859. С. 45-49. / Преосвященный Феодосий (Александр Макаревский), епископ Екатеринославский и Таганрогский. Родился в 1822 г. в Черниговской губернии. В 1853-1861 гг. служил в Вязьме в Троицком соборе в сане протоиерея. После кончины супруги, в 1861 г. пострижен в монашество. Скончался в 1885 г. // Чанцов В.Я. Вяземский Аркадиевский девичий монастырь. Второе дополн. изд. Типогр. Гербек О.О. М., 1896. С. 31-36. // Исторические сведения о Вознесенском девичьем монастыре в Смоленске. / СЕВ. №24. Смоленск, 1896. С. 1273.

- ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Т. 1. Д. 260. Метрические книги.

- Русский провинциальный некрополь. Картотека Н.П. Чулкова из собрания Государственного Литературного музея. Книга истории и культуры. Изд. «Река Времен» и «Элипс Лак». Кн. IV. М., 1996. С. 409. // Известны имена последних священно-церковно-служителей. В 1925 году в церкви села Соловицы по данным Вяземской уездной милиции служил священник Иван Андреевич Кузнецов. Псаломщиком был Нил Евграфович Пономарев. / ФГАСО г. Вязьмы. Ф. 739, д. 22, св. 3. Вяземское управление уездно-городской милиции. 1925 г.

- Русский провинциальный некрополь. С. 409.

- В январе 1904 г. священник с. Соловиц Иоанн Кузнецов направил преподавателю Смоленского епархиального женского Духовного училища Ивану Ивановичу Орловскому историческое описание храма, в котором служил. Он писал, что к началу XX века князья Ширинские-Шихматовы скончались, а их наследники продали их поместья крестьянам. О. Иоанн писал: «Об основании села Соловиц за древностию не осталось никаких преданий. Известно только, что оно существовало с древних времен. Говорят, что здесь стоял когда-то богатый дворец московского вельможи. …До постройки нынешнего каменного храма рассказывают, что было здесь два деревянных один за другим. Каменный же храм в честь Св. Николая чудотворца с приделом в честь Великомученицы Параскевы построен в 1794 г. князем Ширинским-Шихматовым и подпоручиком Мельниковым. О постройке настоящего холодного храма в честь Николая Чудотворца не осталось верных и точных указаний, считается, будто постройка его проходила в 1805 г.». / ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 70. Л. 93-95. Описание церкви с. Соловиц. Фонд Орловского И.И. 1896-1904 гг. // В 1794-1795 годах в с. Григорьевском Вяземского уезда на средства Богдана Михайловича Лыкошина рядом с усадьбой возвели большой каменный храм в честь Преображения Господня. Он имел приделы: северный - в честь Покрова Пресвятой Богородицы и южный - во имя Архистратига Михаила. // Сельцо Соловицы, владельческое, при р. Соловке. В 40,5 верстах (43,2 км.) от уездного города Вязьма. 4 двора, 7 м.п., 9 ж.п. Церковь православная. / Список населенных мест. СПб., 1858. С. 133. // Село Соловицы. 6 дворов, 7 чел. м.п, 7 ж.п. Церковь и земская школа, винная лавка. 2 ярмарки, 26 мая и 28 октября. / Смоленская губерния. Список населенных мест. СПб., 1904. С. 108.

- Епископ Дамаскин (в миру – Дмитрий Россов; 1778-1855 гг.), Тульский и Белевский. На кафедре с 1821 г. по 1850 г. До Тульской кафедры был епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. С мая по декабрь 1819 г. служил в Новгородском Юрьевом монастыре. Скончался в 1855 г. в сане архиепископа в Белевской Введенской Жабынской пустыни Тульской епархии.

- Акафист святителю и чудотворцу Митрофану, епископу Воронежскому. С-Пб., 2008. 146 С. // Святитель Игнатий (в миру – Дмитрий Александрович Брянчанинов; 1807-1867 гг.), епископ Кавказский и Черноморский. В 1833-1857 гг. настоятель Троице-Сергиевой пустыни. Причислен к лику святых в 1988 г. Мощи святителя Игнатия находятся в Толгском Введенском женском монастыре Ярославской епархии. Память 30 апреля/ 13 мая. / Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи. 992-1892. Т.II. Издание Сретенского монастыря. М., 2002.С. 461-466.

- Путешествие иеромонаха Аникиты. С. 53.

- Преподобный Паисий (Величковский; 1722-1794 гг.). Память празднуется 15/ 28 ноября. / Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. Изд. «Наследие Православного Востока». Серпухов, 2014. С. 219. // В начале XX века, на Смоленщину со Святой Горы, паломники приносили иконы разных святых. Сохранился бумажный образ преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1759-1833 гг; память 2/ 15 января), найденный в Вязьме, отпечатанный в 1903 году в Одессе в хромолитографской мастерской по заказу Русского Афонского Ильинского скита. // Свято-Ильинский скит. Он расположен на северо-восточной стороне Афона, на правом берегу горного потока Иофта, среди зелени лесов и кустарников. В начале XVIII в. Здесь стояла великая келья с церковью во имя пророка Илии, принадлежавшая греческому монастырю Пантократору. Эту келью в 1759 году выпросил себе знаменитый иеросхимонах и подвижник русский Паисий Величковский, который и поселился здесь со своими 12 учениками. Скоро иноков собралось до 60 человек; средств для содержания этой братии не было никаких, и скоро она с Паисием отплыла в Валахию. Но скит не запустел. В нем поселились другие монахи, выкопали здесь колодец и устроили новую каменную церковь. / Православныя Русския обители. Репринтное изд. «Воскресение». С-Пб., 1994. С. 709.

- Жизнеописания отечественных подвижников благочестия. С. 315. // Феннел Н., Троицкий П., Талалай М. Ильинский скит на Афоне. Изд. «Индрик». М., 2011. С. 26-28. // Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Т. I. Изд. «Новоспасский монастырь». М., 2008. С. 403. // Афон. Изд. Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. М., 2002. С. 85. // Освящение храма в Русском монастыре на Афонской горе. / Сочинения и письма Святогорца. Т.II. Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве. М., 2006. С. 144-147. // Русский монастырь св. Великомученика и целителя Пантелеимона на Святой Горе Афонской. Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве. М., 2005. С. 59, 101-102.

- Православная энциклопедия. Т. II. С. 437. // С 1847 года к русскому посольству в Афинах относился храм в честь Святой Троицы (XI в.), принадлежащий Афинской архиепископии Элладской Православной Церкви.

- Православная энциклопедия. Т. II. С. 438.

- Филарет (Дроздов), святитель. Переписка с современницами. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 2013. С. 517. // Игумения Мария (в миру – Маргарита Михайловна Тучкова, урожденная Нарышкина; 1781-1852 гг.), основательница Спасо-Бородинского женского монастыря Московской епархии.

- Православные монастыри Российской империи. Сост. Денисов Л.И. Изд. Ступина А.Д. М., 1908. С. 780.

Иеромонах Даниил (Сычёв)